Und das ist das Ergebnis

Was gibt's Neues?

News und Aktuelles in unserem BlogAuf unserem Blog stellen wir regelmäßig Neuigkeiten rund um Quartiermeister, unsere Projektförderung und allem anderen, was Spaß macht, rein.

Blog

Was gibt es Neues?

732 Stimmen für soziales Engagement in Leipzig

Ihr habt entschieden, Leipzig dankt! Das ist das Ergebnis unserer Onlineabstimmung.

Quartiermeister stagniert – Was das für unser Sozialunternehmen, die Förderung und die Zukunft bedeutet

Warum es Quartiermeister aktuell nicht gut geht, was wir dagegen tun und wie ihr uns unterstützen könnt.

Das Ergebnis unserer Onlineabstimmung zur Sonderförderung „Platzmachen!“

So haben sich die insgesamt 658 eingegangenen Stimmen verteilt!

Engagement hat viele Gesichter – Emilene Wopana Mudimu als erste Schwarze Frau auf dem Bio-Alkoholfreien von Quartiermeister

Die Bildungsreferentin, Influencerin und Geschäftsführerin des Jugendzentrums KingzCorner in Aachen ziert ab April unser Bio-Alkoholfreies.

Quartiermeister kooperiert mit verdi Sachsen und bringt zum 8. März die Sonderedition Radler*in heraus!

Das Etikett der Sonderedition ruft dabei zur Teilnahme am Volksantrag von verdi auf – der Frauen*kampftag soll Feiertag in Sachsen werden

Das letzte Voting des Jahres – diese zwei Projekte haben gewonnen

Über 1.000 Stimmen zum Wohle aller in Dresden

Ihr habt entschieden – Das Ergebnis der Onlineabstimmung in Berlin

So hat Berlin abgestimmt – Das Votingergebnis

Leipzig hat entschieden – 362 Stimmen zum Wohle aller

So hat Leipzig abgestimmt – Das Votingergebnis

654 Stimmen zum Wohle aller in München

So hat München abgestimmt – Das Votingergebnis

Kein Projekt geht leer aus – Das Ergebnis der Onlineabstimmung in Berlin

Ihr habt entschieden, Berlin dankt!

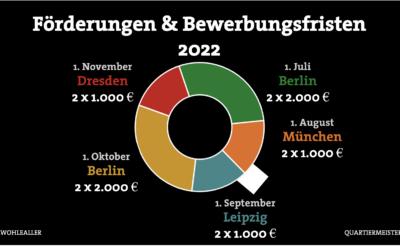

Volle Pulle Förderung – In diesen Städten könnt ihr euch ab sofort bewerben

Hier geben wir euch einen Überblick, zu unserem neuen Fördermodell und wann ihr euch wo bewerben könnt.